Pengantar

Bangsa Indonesia dikenal memiliki kebudayaan dan peninggalan seni

budaya yang beragam. Mulai dari seni bangunan, kriya, bahasa, norma

kehidupan sosial, adat istiadat dan berbagai seni budaya yang tak

terhitung jumlahnya. Kebudayaan dan peninggalan seni budaya tersebut

mempunyai nilai yang tinggi dan beberapa diantaranya diakui oleh dunia

sebagai warisan budaya asli “

heritage of” Indonesia. Seni budaya

yang masih banyak dijumpai di Indoensia antara lain bangunan candi,

keris, wayang, seni pertunjukan tari tradisional, gamelan, kethoprak

kemudian batik, topeng, adat kebiasaan seperti upacara-upacara ritual,

dan lainnya.

Candi merupakan peninggalan budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai

sejarah yang sangat berharga. Peninggalan candi banyak tersebar di

seluruh Indonesia dengan jumlah terbanyak berada di pulau Jawa. Candi

Borobudur dan candi Prambanan adalah beberapa candi yang sangat dikenal

bahkan sampai ke mancanegara. Tidak hanya candi Borobudur, candi

Prambanan dan beberapa candi besar lainnya, namun kita juga memiliki

banyak candi yang berukuran lebih kecil dan memiliki ciri khas yang

berbeda. Candi Muara Takus di Riau, Biaro Bahal di Sumatera Utara, atau

candi Agung di Kalimantan Timur, menunjukkan candi bukan milik Pulau

Jawa saja.

Istilah candi digunakan untuk menyebutkan sebuah bangunan yang berasal

dari masa klasik sejarah Indonesia, yaitu dari kurun waktu abad ke-5 M

hingga ke-16 M. Candi dapat berupa bangunan kuil yang berdiri sendiri

atau berkelompok. Dapat pula berupa bangunan berbentuk gapura beratap

(Paduraksa) dan tidak beratap (Candi Bentar). Petirtaan yang dilengkapi

kolam dan arca pancuran juga kerap disebut candi.

Candi yang berada di daerah lain seperti Sumatera Utara dikenal istilah

”biaro” dan di Jawa Timur istilah ”cungkub”. Namun masyarakat lebih

mengenal istilah candi, apa pun jenis bangunan kuno (termasuk

reruntuhan) serta di mana pun letak candi berada. Kata ”candi” berasal

dari salah satu nama yang diberikan kepada Dewi Durga, yakni permaisuri

Dewa Siwa. Dewi Durga disimbolkan sebagai Dewi Maut yang disebut

dengan “candika”. Istilah candi kemudian digunakan untuk menyebutkan

bangunan peninggalan pada jaman Indonesia purba.

Candi merupakan peninggalan kerajaan-kerajaan kuno yang pernah ada di

Indonesia, seperti Mataram Hindu, Singasari, Majapahit, dan Sriwijaya.

Candi Borobudur dan Candi Prambanan (Loro Jonggrang) adalah bukti-bukti

kejayaan Kerajaan Mataram dari abad ke-8 hingga ke-11. Candi Singasari,

Kidal, dan Jago merupakan sisa-sisa kebesaran Kerajaan Singasari, dari

abad ke-11 hingga ke-13. Candi Tikus, Bajangratu, Brahu, dan Wringin

Lawang adalah peninggalan Kerajaan Majapahit dari abad ke-13 hingga

ke-15. Candi-candi di sekitar Muara Jambi diduga merupakan sisa-sisa

Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga ke-11.

Candi-candi di Indonesia umumnya bercirikan agama Budha (terutama

aliran Mahayana dan Tantrayana) dan agama Hindu (terutama aliran

Siwaisme). Candi bersifat Budha dikenal lewat arca Budha dan bentuk

stupa, misalnya Borobudur dan Mendut. Sementara itu, Candi bersifat

Hindu mempunyai arca-arca dewa-dewi di dalamnya, misalnya Prambanan dan

Dieng. Uniknya, beberapa candi bersifat campuran Siwa-Budha, antara

lain Singasari dan Jawi di Jawa Timur.

Candi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan langgam seninya menjadi

tiga bagian. Pertama, langgam Jawa Tengah Utara. Contohnya Candi

Gunungwukir, Badut, Dieng, dan Gedongsongo. Kedua, Langgam Jawa Tengah

Selatan misalnya Candi Kalasan, Sari, Borobudur, Mendut, Sewu, Plaosan,

dan Prambanan. Ketiga, langgam Jawa Timur, termasuk candi-candi di

Bali, Sumatera dan Kalimantan. Contohnya Candi Kidal, Jago, Singasari,

Jawi, Panataran, Jabung, Muara Takus dan Gunung Tua. Ditilik dari corak

dan bentuknya, pada dasarnya candi di Jawa Tengah Utara tidak berbeda

dari candi-candi Jawa Tengah Selatan. Hanya candi-candi di Jawa Tengah

Selatan lebih mewah dan lebih megah dalam bentuk dan hiasan

dibandingkan candi-candi Jawa Tengah Utara. Perbedaan yang nyata

terdapat pada candi-candi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Umumnya candi langgam Jawa Tengah berbentuk tambun, atapnya

berundak-undak, reliefnya timbul agak tinggi dan lukisannya naturalis,

mengha-dap ke Timur, letak candi di halaman utama, gawang pintu dan

relung berhiaskan kala makara serta berbahan batu andesit. Sementara

itu, candi langgam Jawa Timur berbentuk ramping, atapnya merupakan

perpaduan tingkatan, puncaknya berbentuk kubus, makara tidak ada hanya

hiasan atasnya diberi kepala kara, reliefnya timbul sedikit, lukisannya

simbolis menyerupai wayang kulit, letak candi di halaman belakang,

menghadap ke barat dan berbahan batu bata. Sejumlah arkeolog menamakan

gaya seni candi berdasarkan aspek zaman dan periode, yaitu gaya Mataram

Kuno (abad VIII-X), gaya Singasari (abad XII-XIV), dan gaya Majapahit

(abad XIII-XV).

Dahulu candi di Indonesia digunakan sebagai pemujaan terhadap

nenek moyang (makam). Ada beberapa candi yang berfungsi sebagai stupa

(candi Borobudur), sebagai wihara (candi Sari), sebagai istana (candi

Boko), sebagai petirtaan / pemandian (taman sari) dan sebagai gapura

(candi Bajang Ratu). Penggunaan candi sebagai tempat pemujaan dilakukan

masyarakat (Jawa-bahkan hingga sekarang) karena dianggap roh nenek

moyangnya akan pergi menuju ke Yang Kuasa. Mahameru (gunung) dianggap

sebagai tempat yang tinggi makna simboliknya, yakni makna-makna sakral,

lebih dekat dengan Yang Kuasa dan kekuasaan yang lebih tinggi. Oleh

karena itu candi-candi di Indonesia banyak yang “bersandar” di gunung

yakni didirikan di tempat dataran yang tinggi, lereng atau area sekitar

gunung-gunung. Lokasi candi yang berada di gunung ini membuat lokasi

candi biasanya berada di luar pusat-pusat kerajaan kuno di Indonesia.

Pendirian candi-candi yang ada di Indonesia mempunyai maksud, fungsi

dan tujuan. Setiap candi biasanya memiliki relief yang merupakan cerita,

tuntunan nilai-nilai yang tinggi dari pendirinya, dari cerita

Ramayana, Mahabarata hingga relief-relief yang melukiskan kejayaan

suatu kerajaan. Setiap candi mempunyai ciri dan keunikan tersendiri,

salah satunya adalah candi Sukuh. Situs candi ini sangat unik, baik

dilihat dari bentuk candi secara umum maupun dari relef-relief yang

dipahat di dalamnya. Menurut sejarah, Candi Sukuh dibangun pada

sekitar abad ke-15 oleh masyarakat Hindu Tantrayana.. Candi ini

dibangun pada masa akhir runtuhnya Kerajaan Majapahit yang berpaham

Hindu. Pada waktu itu para pengikut setia Kerajaan Majapahit yang

runtuh diserang Kerajaan Demak (berpaham Islam) melarikan diri ke

lereng Gunung Lawu, kemudian membangun candi ini.

Situs candi Sukuh ditemukan kembali pada masa pemerintahan

Britania Raya di tanah

Jawa pada tahun

1815 oleh Johnson, pada waktu itu ditugasi oleh

Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis bukunya

The History of Java.

Mulai saat itu banyak kalangan sarjana mengadakan penelitian Candi

Sukuh antara lain Dr. Van der Vlis tahun 1842, Hoepermen diteruskan

Verbeek tahun 1889, Knebel tahun 1910, dan sarjana Belanda Dr. WF.

Stutterheim.

Profil Candi sukuh

Lokasi candi Sukuh terletak di lereng kaki

Gunung Lawu pada ketinggi-an kurang lebih 1.186

meter

di atas permukaan laut pada koordinat 07o37, 38’ 85’’ Lintang Selatan

dan 111o07,. 52’65’’ Bujur Barat. Candi ini terletak di dukuh

Berjo, desa Sukuh, kecamatan

Ngargoyoso,

Kabupaten Karanganyar, eks

Karesidenan Surakarta,

Jawa Tengah. Candi ini berjarak kurang lebih 20

kilometer dari kota Karanganyar dan 36 kilometer dari

Surakarta. Kurang lebih 4 kilometer mendaki gunung Lawu lagi, terdapat situs

Candi Cetho.

Untuk menuju lokasi ini kita dapat mengikuti jalan luar propinsi yang

menuju kearah objek wisata Tawang Mangu, bahkan jika terus naik kita

dapat menjumpai objek wisata Waduk Sarangan yang berada di wilayah

Kabupaten Magetan Jawa Timur. Di sekitar candi sukuh juga terdapat

sebuah makam mantan Ibu Negara yakni makam Kalitan tempat disemayamkan

Ibu Tien Soeharto. Jalan untuk mencapai lokasi candi Sukuh mempunyai

medan yang cukup terjal karena berada di atas sebuah bukit. Namun

sekarang jalan menuju ke candi sudah diaspal cukup nyaman meskipun harus

hati-hati karena terkadang ada kabut tebal yang mengurangi pandangan

depan dan membuat jalan aspal semakin licin.

Bangunan candi Sukuh memiliki ciri khas bentuk yang relatife sederhana

dibandingkan dengan candi lain. Hiasan candi dan relief yang ada di

candi Sukuh hanya sedikit dan tidak terlalu dekoratif . Kesan yang

didapatkan dari candi ini sungguh berbeda dengan yang didapatkan dari

candi-candi besar di

Jawa Tengah lainnya yaitu

Candi Borobudur dan

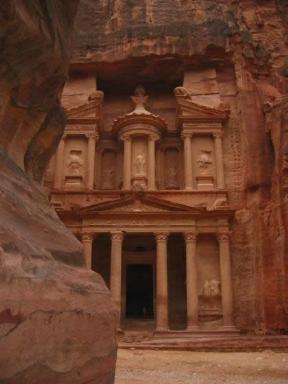

Candi Prambanan. Bahkan bentuk bangunan candi Sukuh cenderung mirip dengan peninggalan budaya Maya di

Meksiko atau peninggalan budaya Inca di

Peru.

Bentuk candi ini yang berupa trapezium memang tak lazim seperti

umumnya candi lain di Indonesia. Struktur ini juga mirip dengan bentuk

piramida di

Mesir. Candi ini juga tergolong kontroversial karena adanya objek-objek lingga dan yoni yang melambangkan seksualitas.

Denah candi Sukuh

Kesan kesederhanaan bentuk candi ini menurut arkeolog Belanda

W.F. Stutterheim

(tahun 1930) ada tiga argumen: pertama, kemungkinan pemahat candi

Sukuh bukan seorang tukang batu melainkan tukang kayu dari desa dan

bukan dari kalangan

keraton,

kedua candi dibuat dengan agak tergesa-gesa sehingga kurang rapi, atau

ketiga bahwa keadaan politik pada waktu itu menjelang keruntuhan

Kerajaan

Majapahit karena didesak oleh pasukan Islam Demak, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat candi yang besar dan megah.

Gapura Pertama dengan bentuk arsitektur yang khas,

disusun agak miring berbentuk trapesium dengan atap di atasnya.

Berbagai relief tampak dilukiskan di beberapa sudut candi, beberapa

ornamen sakral seperti Lingga-Yoni digambarkan secara realistis mirip

sekali dengan genital pria dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa

kalangan menyebut candi ini disebut candi porno, padahal pada zaman

dahulu mungkin kaum awam tidak mudah masuk kedalam candi ini karena

kesakralannya yang tinggi.

Teras Pertama

Candi Sukuh dibangun dalam tiga susunan

trap (teras), teras yang posisinya makin ke belakang terletak di

dataran yang makin tinggi. Pada teras pertama terdapat pintu gerbang

(gapura) utama. Bentuk gapuranya amat unik yakni dibuat miring seperti

trapezium, layaknya

pylon (gapura pintu masuk ke tempat suci) di

Mesir. Pada sisi gapura sebelah utara terdapat relief “manusia ditelan

raksasa” yakni sebuah “sengkalan rumit” yang bisa dibaca “Gapura buta

mangan wong “ (gapura raksasa memakan manusia ). Gapura dengan karakter

9, buta karakternya 5, mangan karakternya 3, dan wong mempunyai

karakter 1. Jadi candra sengkala tersebut dapat dibaca 1359 Saka atau

tahun 1437 M, menandai selesainya pembangunan gapura pertama ini.

Dilantai dasar dari gapura ini terdapat relief yang menggambarkan

phallus

(penis) berhadapan dengan vagina dengan di kelilingi oleh kalungan

sperma. Sepintas relief ini mempunyai kesan porno, namun relief ini

mengandung makna yang mendalam, lingga-yoni ini merupakan lambang

kesuburan.

Lingga yoni berbentuk alat kelamin pria dan wanita

serta berkalung untaian sprema

Relief tersebut di pahat di lantai pintu masuk dengan maksud agar siapa

saja yang melangkahi relief tersebut segala kotoran yang melekat di

badan menjadi sirna sebab sudah terkena “suwuk”. Relief tersebut

berfungsi sebagai “suwuk” untuk “ngruwat”, yakni membersihkan segala

kotoran yang melekat di hati setiap manusia. Dalam bukunya Candi Sukuh

Dan Kidung Sudamala Ki Padmasuminto menerangkan bahwa relief tersebut

merupakan sengkalan yang cukup rumit yaitu : “Wiwara Wiyasa Anahut Jalu

“.Wiwara artinya gapura yang suci dengan karakter 9, Wiyasa diartikan

daerah yang terkena “suwuk” dengan karakter 5, Anahut (mencaplok) dengan

karakter 3, Jalu ( laki-laki ) berkarakter 1. Jadi bisa di temui angka

tahun 1359 Saka.

Teras kedua

Gapura yang terletak di teras kedua kondisinya telah

rusak. Di kanan dan kiri gapura yang biasanya terdapat patung penjaga

pintu atau dwarapala dalam keadaan rusak dan sudah tidak jelas

bentuknya lagi. Gapura sudah tidak memiliki atap dan pada teras ini

tidak dijumpai banyak patung-patung. Pada bagian tengah terdapat relief

yang menggambarkan Ganesya dengan tangan yang memegang ekor. Relief

ini terdapat sebuah

candrasangkala pula yang dalam bahasa Jawa berbunyi “gajah wiku anahut buntut”

,

artinya dalam bahasa Indonesia adalah “Gajah pendeta menggigit ekor”.

Kata-kata ini memiliki makna 8, 7, 3, dan 1. Jika dibalik maka

didapatkan tahun 1378 Saka atau tahun

1456

Masehi. Jika angka tahun ini benar menunjukkan pembangunan gapura ini,

maka ada selisih hampir duapuluh tahun antara gapura di teras kedua

ini dengan gapura di teras pertama.

Trap kedua ini lebih tinggi daripada trap pertama dengan pelataran yang

lebih luas. Terdapat jejeran tiga tembok dengan pahatan-pahatan

relief yang menggambarkan peristiwa sosial yang menonjol di masyarakat

sekitar pada saat pembangunan Candi Sukuh, relief ini disebut relief

Pande Besi. Relief sebelah selatan menggambarkan seorang wanita terdiri

di depan tungku pemanas besi, kedua tangannya memegang tangkai “ububan”

( peralatan mengisi udara pada pande besi). Pande besi adalah

pengrajin yang membuat peralatan untuk menunjang kehidupan, seperti

alat-alat pertanian, alat rumah tangga dan lain-lain.

Bangunan utama candi Sukuh, bentuknya seperti bentuk Pyramid

Teras ketiga

Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar

dengan candi induk dan beberapa relief di sebelah kiri serta

patung-patung di sebelah kanan. Apabila ingin mendatangi candi induk

yang suci ini, maka batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada

batu berundak sebelumnya harus dilalui. Selain itu lorongnya juga

sempit. Konon arsitektur ini sengaja dibuat demikian, sebab candi induk

yang mirip dengan bentuk

vagina

ini, memang dibuat untuk menguji keperawanan para gadis. Menurut

cerita, jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput

daranya akan robek dan berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi,

maka ketika melangkahi batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek

dan terlepas.

Relief pada sebelah utara menggambarkan seorang laki-laki sedang duduk

dengan kaki selonjor. Di depannya tergolek senjata-senjata tajam

seperti keris, tumbak dan pisau. Trap Ketiga ini trap tertinggi yang

merupakan trap paling suci. Tepat di bagian tengah candi utama terdapat

sebuah bujur sangkar yang merupakan tempat menaruh sesajian, untuk

membakar

kemenyan,

dupa dan

hio.

Dengan struktur bangunan seperti ini, candi Sukuh dikatakan menyalahi

pola dari buku arsitektur Hindu Wastu Widya. Di dalam buku itu

diterangkan bahwa bentuk candi harus bujur sangkar dengan pusat persis

di tengah-tengahnya, dan yang ditengah itulah tempat yang paling suci.

Sedangkan ikwal Candi Sukuh ternyata menyimpang dari aturan-aturan itu,

hal tersebut bukanlah suatu yang mengherankan, sebab ketika Candi Sukuh

dibuat, era kejayaan Hindu sudah memudar, dan mengalami pasang surut,

sehingga kebudayaan asli Indonesia terangkat ke permukaan lagi yaitu

kebudayaan prahistori jaman Megalithic, sehingga mau tak mau

budaya-budaya asli bangsa Indonesia tersebut ikut mewarnai dan memberi

ciri pada candhi Sukuh ini. Karena trap ketiga ini trap paling suci,

maka maklumlah bila ada banyak petilasan. Seperti halnya trap pertama

dan kedua, pelataran trap ketiga ini juga dibagi dua oleh jalan setapa

yang terbuat dari batu. Jalan batu di tengah pelataran candi ini langka

ditemui di candi-candi pada umumnya. Model jalan seperti itu hanya ada

di “bangunan suci” prasejarah jaman Megalithic.

Kemudian pada bagian kiri candi induk terdapat serangkaian

relief-relief yang merupakan mitologi utama Candi Sukuh dan telah

diidentifikasi sebagai relief cerita

Kidung Sudamala.

Sudamala adalah salah satu 5 ksatria Pandawa atau yang dikenal dengan

Sadewa. Disebut Sudamala (suda artinya: bersih, mala berarti: dosa)

sebab Sadewa telah berhasil “ngruwat” Bathari Durga yang menda-pat

kutukan dari Batara Guru karena perselingkuhannya. Sadewa berhasil

“ngruwat” Bethari Durga yang semula adalah raksasa betina bernama Durga

atau sang Hyang Pramoni kembali ke wajahnya yang semula, yakni seorang

bidadari di kayangan dengan nama bethari Uma Sudamala. Sehingga cerita

Sudamala ini kemudian disebutkan dalam sebuah buku / kidung, yakni

Kidung Sudamala. Urutan relief dalam fragmen Sudamala adalah sebagai

berikut:

Relief pertama

Relief pertama

Di bagian kiri dilukiskan sang Sahadewa atau Sadewa, saudara kembar Nakula dan merupakan yang termuda dari para

Pandawa Lima.

Keduanya adalah putra Prabu Pandu dari istrinya yang kedua, Dewi

Madrim. Madrim meninggal dunia ketika Nakula dan Sadewa masih kecil dan

keduanya diasuh oleh Dewi Kunti, istri utama Pandu. Dewi Kunti lalu

mengasuh mereka bersama ketiga anaknya dari Pandu, yaitu:

Yudhistira,

Bima dan

Arjuna. Relief ini menggambarkan Sadewa yang sedang berjongkok dan diikuti oleh seorang

punakawan

atau pengiring. Berhadapan dengan Sadewa terlihatlah seorang tokoh

wanita yaitu Dewi Durga yang juga disertai seorang punakawan. Relief ini

menggambarkan ketika Dewi Kunthi meminta pada Sadewa agar mau

“ngruwat” Bethari Durga namun Sadewa menolak.

Relief kedua.

Relief kedua

Pada relief kedua ini dipahat gambar Dewi Durga yang telah berubah

menjadi seorang raksasi (raksasa wanita) yang berwajah mengerikan. Dua

orang raksasa mengerikan; Kalantaka dan Kalanjaya menyertai Batari Durga

yang sedang murka dan mengancam akan membunuh Sadewa. Kalantaka dan

Kalanjaya adalah jelmaan bidadara yang dikutuk karena tidak menghormati

Dewa sehingga harus terlahir sebagai raksasa berwajah buruk. Sadewa

terikat pada sebuah pohon dan diancam dibunuh dengan pedang karena tidak

mau membebaskan Durga. Di belakangnya terlihat antara lain ada Semar.

Terlihat wujud hantu yang melayang-layang dan di atas pohon sebelah

kanan ada dua ekor

burung hantu.

Lukisan mengerikan ini kelihatannya ini merupakan lukisan di hutan

Setra Gandamayu (Gandamayit) tempat pembuangan para dewa yang diusir

dari sorga karena pelanggaran.

Relief ketiga

Relief ketiga

Pada bagian ini digambarkan bagaimana Sadewa bersama punakawan-nya,

Semar

berhadapan dengan pertapa buta bernama Tambrapetra dan putrinya Ni

Padapa di pertapaan Prangalas. Atas perintah Batari Durga yang telah

dibebaskannya, Sadewa harus mengawini anak seorang pendeta buta. Pertapa

buta itu pun disembuhkannya dari kebutaan.

Relief keempat

Relief keempat

Relief keempat menggambarkan Sadewa berhasil “ngruwat” Sang Durga.

Sadewa kemudian diperintah pergi kepertapaan Prangalas, di situ Sadewa

menikah dengan Dewi Pradapa. Adegan di sebuah taman indah di mana sang

Sadewa sedang bercengkerama dengan Tambrapetra dan putrinya Dewi Padapa

serta seorang punakawan di pertapaan Prangalas. Tambrapetra berterima

kasih dan memberikan putrinya kepada Sadewa untuk dinikahinya.

Relief kelima

Relief kelima

Relief ini melukiskan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa

Kalantaka dan Kalanjaya. Bima dengan kekuatannya yang luar biasa

sedang mengangkat kedua raksasa tersebut untuk dibunuh dengan kuku

pancanakanya.

Beberapa bangunan di sekitar candi utama

Pada sebelah selatan jalan batu ada terdapat candi kecil, yang

didalamnya terdapat arca dengan ukuran yang kecil pula. Di lokasi ini

terdapat dua buah patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita

pencarian Tirta Amerta yang terdapat dalam kitab Adiparwa, kitab pertama

Mahabharata. Pada bagian ekor sang Garuda terdapat sebuah prasasti

yang menandai tahun saka 1363. Cerita ikwal Garudeya adalah sebagai

berikut: Garuda mempunyai ibu bernama Winata yang menjadi budak salah

seorang madunya yang bernama Dewi Kadru. Dewi Winata menjadi budak

Kadru karena telah kalah bertaruh tentang warna ekor kuda uchaiswara.

Dewi Kadru menang dalam bertaruh sebab dengan curang dia menyuruh

anak-anaknya yang berwujud ular naga yang berjumlah seribu yang

menyemburkan bisa-bisanya di ekor kuda Uchaiswara sehingga warna ekor

kuda berubah hitam. Dewi Winata dapat diruwat Sang Garuda dengan cara

memohon “tirta amerta” (air kehidupan) kepada para Dewa.

Altar berbentuk kura-kura

Kemudian sebagai bagian dari kisah pencarian Tirta Amerta (air

kehidupan) di dekat candi kecil terdapat kura-kura yang cukup besar

sejumlah tiga ekor sebagai lambang dari dunia bawah yakni dasar Gunung

Mahameru, ini berkaitan dengan kisah suci agama Hindhu yakni “samudra

samtana” yaitu ketika Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa

untuk membantu para dewa-dewa lain mencari air kehidupan (tirta perwita

sari). Bentuk kura-kura ini menyerupai meja yang kemungkinan didesain

sebagai tempat menaruh untuk sesajian. Sebuah piramida yang puncaknya

terpotong melambangkan Gunung Mandaragiri yang diambil puncaknya untuk

mengaduk-aduk lautan mencari Tirta Amerta (kisah

Pemutaran Laut Mencari Amerta).

Bangunan Dan Patung Lainnya

Salah satu prasasti di kompleks candi Sukuh

Di komplek candi induk terdapat sebuah prasasti yang menyiratkan bahwa

candi Sukuh dalam candi untuk Pengruwatan, yakni prasasti yang diukir

dipunggung relief sapi. Sapi tersebut digambarkan sedang menggigit

ekornya sendiri dengan kandungan sengkalan rumit: “Goh wiku anahut

buntut” maknanya tahun 1379 Saka. Sengkalan ini makna tahunnya persis

sama dengan makna prasasti yang ada dipunggung sapi yang artinya

kurang lebih demikian: untuk diingat-ingat ketika bersujud di kahyangan

(puncak gunung), terlebih dulu agar datang di pemandian suci. Saat itu

adalah tahun saka Goh wiku anahut buntut 1379. Kata yang sama dengan

ruwatan disini yaitu kata: “pawitra” yang artinya pemandian suci. Karena

di kompleks Candi Sukuh tidak terdapat pemandian atau kolam pemandian

maka pawitra dapat diartikan air suci untuk “ngruwat” seperti halnya

kata “tirta sunya”. Tempat suci untuk pengruwatan, seperti yang sudah

diutarakan, dengan bukti-bukti relief cerita Sudamala, Garudeya serta

prasasti-prasasti, maka dapat dipastikan candi Sukuh pada jamannya

adalah tempat suci untuk melangsungkan upacara-upacara besar (ritus)

ruwatan.

Selain candi utama dan patung-patung kura-kura, garuda serta

relief-relief, masih ditemukan pula beberapa patung hewan berbentuk

celeng (babi hutan) dan gajah berpelana. Pada zaman dahulu para ksatria

dan kaum bangsawan berwahana gajah untuk sarana transportasi. Bentuk

bangunan lain adalah relief tapal kuda yang menggambarkan dua sosok

manusia di dalamnya, di sebelah kira dan kanan yang berhadapan satu sama

lain. Ada yang berpendapat bahwa relief ini melambangkan rahim seorang

wanita dan sosok sebelah kiri melambangkan kejahatan dan sosok sebelah

kanan melambangkan kebajikan. Kemudian ada sebuah bangunan kecil di

depan candi utama yang disebut candi pewara. Di bagian tengah bangunan

ini berlubang dan terdapat patung kecil tanpa kepala.

Keberadaan Candi Sukuh

Bentuk candi Sukuh secara umum lebar bagian bawah candi kemudian

meruncing ke atas seperti gunung, meskipun secara spesifik bentuk candi

Sukuh ini tergolong unik dibandingkan dengan candi-candi lain di Jawa

(Tengah). Sesuai dengan kepercayaan masyarakat pada waktu itu bahwa

gunung merupakan tempat yang memiliki unsur kekuatan dan kesakralan,

maka candi ini dibangun di sebuah lereng gunung Lawu. Kondisi ini

memberikan pandangan bahwa bangunan candi ini didirikan di luar pusat

pemerintahan atau pusat kerajaan yang mendirikannya, karena biasanya

pusat-pusat kekuasaan kerajaan jaman dulu berada di dataran yang rata

dan tidak berbukit seperti Kraton Jogja, Solo, dan lainnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa sejarah berdirinya situs

candi Sukuh ini pada awal abad 15. Menurut sejarah pula, candi Sukuh

didirikan oleh para pelarian Kerajaan Majapahit yang kalah perang

melawan Kerajaan Demak dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa.

Kerajaan Hindu Majapahit mengalami puncak kejayaannya pada tahun

1350–1389. Puncak kejayaan Majapa-hit ini dibawah pimpinan Raja Hayam

Wuruk dan patihnya Gajah Mada yang menguasai seluruh kepulauan Indonesia

bahkan hingga Jazirah Malaka sesuai dengan “Sumpah Palapa” Gajah Mada

yang ingin Nusantara bersatu. Kemudian Islam mulai masuk ke Jawa dengan

membawa pengaruh dan perkembangan yang sangat pesat. Apabila sejarah

ini benar, maka lokasi situs candi yang didirikan oleh pengikut

Majapahit ini berada sangat jauh dari pusat kerajaan Majapahit. Pusat

kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur sedangkan lokasi candi Sukuh

masuk ke wilayah Jawa Tengah (meskipun dalam wilayah perbatasan Jateng

dan Jatim).

Lokasi candi Sukuh saat ini berada di dalam wilayah Karesidenan

Surakarta. Sejarah berdirinya karesidenan Surakarta sendiri mempunyai

rentang waktu yang cukup lama dengan berdirinya candi Sukuh. Kasunanan

Surakarta Hadiningrat berdiri sebagai suatu kerajaan pecahan dari

Kesultanan Mataram (Islam) pada 13 Februari 1755, yaitu sebagai akibat dari ditandatanganinya

Perjanjian Giyanti. Pemerintah Hindia Belanda dalam perjanjian tersebut juga mengakui

Sunan Pakubuwana III sebagai raja yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Di awal masa kemerdekaan (1945-1946), bersama

Praja Mangkunegaran sempat menjadi

Daerah Istimewa Surakarta.

Akan tetapi karena kerusuhan dan agitasi politik saat itu, maka pada

tanggal 16 Juni 1946 oleh Pemerintah Indonesia statusnya diubah menjadi

Karesidenan Surakarta,

menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa candi Sukuh bukan produk dari Kasunanan Surakarta,

karena usia candi Sukuh keberadaannya lebih dulu daripada Kasunanan

Surakarta. Candi Sukuh juga bukan merupakan produk dari Kesultanan

Mataram, karena Kesultanan Mataram menganut paham Islam yang mentabukan

keberadaan candi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa candi

Sukuh kemungkinan bukan produk sebuah kerajaan tertentu sehingga tidak

berada di sebuah pusat pemerintahan atau pusat kerajaan.

Keberadaan candi Sukuh yang berlokasi di tempat yang jauh dari pusat

kerajaan serta relief yang dipahat kurang indah dibandingkan dengan

candi-candi lain di Indonesia, menunjukkan bahwa candi ini dibuat oleh

orang-orang yang kurang memahami atau memiliki kemampuan

skill dan

pengetahuan tentang pembuatan candi pada waktu itu. Bentuk candi yang

sederhana dan terlihat lain dibandingkan dengan candi lain diperkirakan

dipahat oleh orang yang tidak menguasai teknik pahat batu atau bahkan

dipahat oleh tukang kayu atau tukang

pande besi, karena disana juga ditemukan relief kegiatan

pande yakni membuat peralatan atau kerajinan dari besi.

Lokasi candi yang berada di sebuah lereng gunung Lawu ini juga

menunjukkan bahwa penentuan tempat ini seadanya tanpa memperhitungkan

kondisi yang lebih strategis. Pemilihan lokasi candi yang jauh di lereng

gunung tersebut “candi

ndeso” kemungkinan merupakan tempat

yang aman bagi para pelarian orang Majapahit yang kalah perang oleh

pasukan Islam Demak. Pelarian yang kalah dalam suatu pertempuran

tentunya mencari tempat persembunyian yang aman dan jauh dari pusat

keramaian, maka dengan lokasi candi Sukuh yang pada waktu dulu mungkin

tempatnya sangat sulit untuk dijangkau oleh lain.

Penutup

Candi Sukuh merupakan candi yang digunakan sebagai

sarana peribadahan umat Hindu pada waktu itu. Meskipun adanya relief

penis dan vagina yang terkesan porno, namun tentunya memiliki simbol

dan makna tertentu karena candi ini digunakan sebagai tempat beribadah.

Relief lingga yoni di gapura terdepan dan bagian atas candi induk di

candi Sukuh juga merupakan lambang ucapan syukur masyarakat setempat

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesuburan yang mereka peroleh.

Sedangkan dilihat dari bentuk candi yang mirip dengan “punden berundak”

tentulah candi ini merupakan tempat pemujaan roh-roh leluhur. Candi

tersebut merupakan

bangunan suci agama Syiwa,

yang di Indonesia berbentuk lingga dan digambarkan secara realistis

sebagai alat kelamin laki-laki. Kenyataan lainnya adalah adanya ruang

pemujaan di candi utama yang digunakan untuk bersembahyang.

Keberadaan Candi Sukuh merupakan tempat peribadahan yang suci dan

menjadi saksi atas ketaatan sebuah generasi dan keutuhan sebuah masa

yang begitu mengagungkan nilai-nilai kebudayaan dan peribadahan.

Pendirian peninggalan ini tentunya mempunyai makna dan maksud berupa

ajaran hidup bagi umat dan masyarakatnya, tentunya hal ini merupakan

salah satu nilai penting yang perlu kita gali dan kita terjemahkan dalam

hidup kita sesuai dengan keyakinan kita. Kessederhanaan candi Sukuh

adalah salah satu wujud karya nenek moyang yang tiada ternilai harganya,

maka picik bagi kita sebagai generasi pewaris bila tak ada niatan

untuk tidak turut berbagi dalam upaya pelestarian nilai-nilai dan

kandungan yang tersimpan didalamnya.

Candi Sukuh pada jamannya juga merupakan tempat suci untuk

melangsungkan upacara-upacara besar (ruwatan). Bukti-bukti bahwa Candi

Sukuh merupakan tempat untuk upacara pengruwatan yakni: (a) Relief

Lingga-yoni di gapura pertama selain berfungsi sebagai “suwuk” juga

berfungsi untuk “ngruwat” siapa saja yang memasuki candi. (b) Relief

Sudamala yang menceritakan Sadewa “ngruwat” Sang Durga. (c) Relief

Garideya yang menggambarkan Garuda “ngruwat” ibunya yang bernama Dewi

Winata. (d) Prasasti tahun 1379 Saka dipunggung sapi yakni kata

“pawitra” yang berarti air suci (air pengruwatan).